反人类的AI应用构建方式:工作流编排器

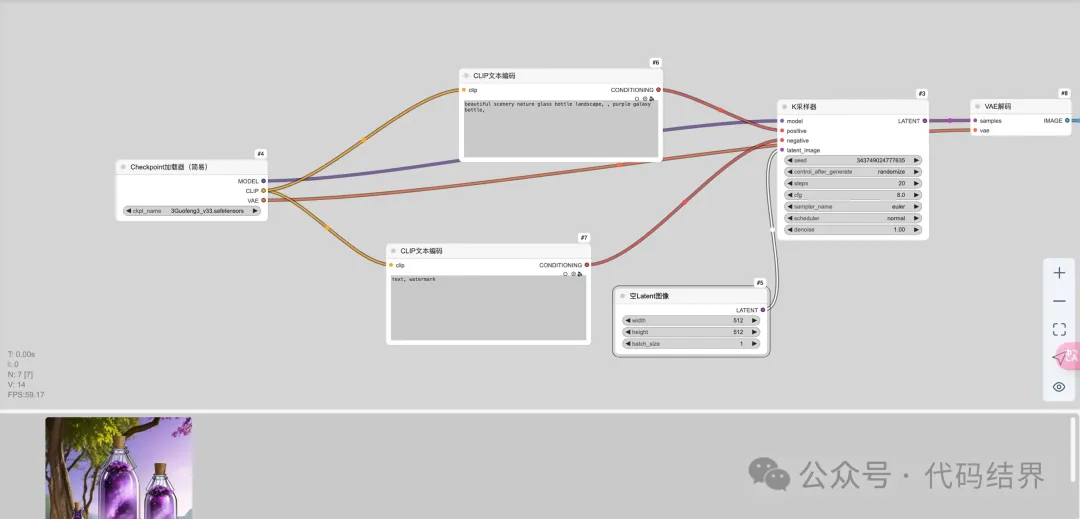

使用工作流的方式去编排整个流程,完成业务的构建,这种方式并不稀奇,在很多领域存在特别多,比如影视传媒,在影视上采用工作流的方式去完成整个视频的加工 处理,甚至可能会编写部分脚本,这是非常常见的现象 。

这是因为这样的行业下的很多流程,大体可以被标准化,原因也在于输入和输出是标准化的,再配合多年以来的行为习惯和模式,以这样的方式来完成业务,基本上已经成了共识,这样的工作方式也确实可以提高效率,完全满足需求。

但是,当把这样的工作流的方式迁移到软件研发领域后,问题就会暴露的非常明显,在曾经的低代码时代,就有不少解决方案,尝试通过拖拉拽和流程编排处理的方式,构造一个可用的软件,到了AI时代,这样的工作方式更加盛行,仿佛已经是标配。

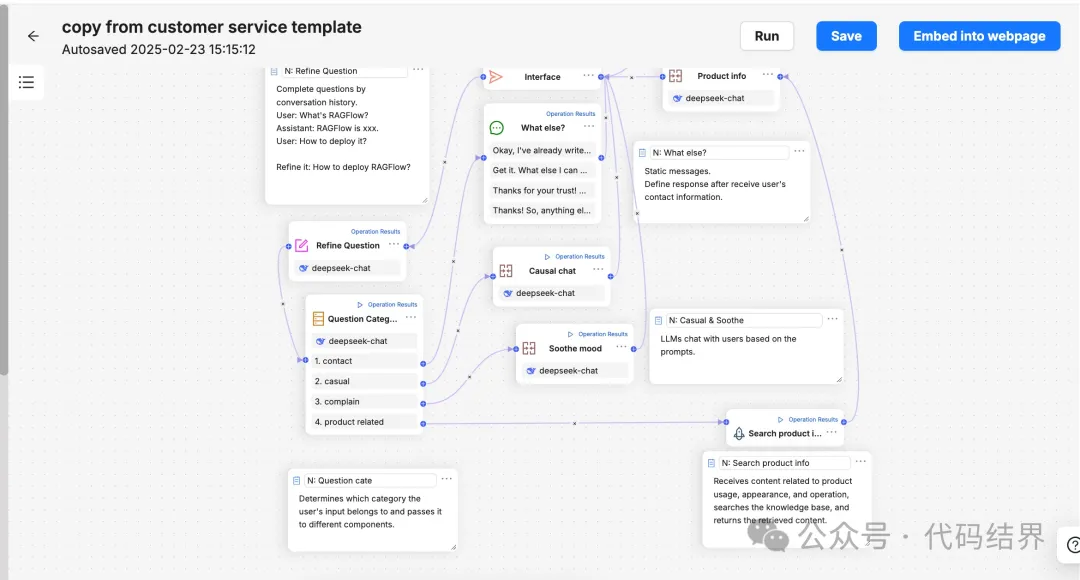

基于任何一个做生成似AI的平台,都有一个通过拖拉拽配置工作流,快速构建AI应用的引擎,然而这个东西真有那么好吗?

首先,从价值上来说,肯定有价值,只是价值多少的问题,对于工作流这样的引擎来说,投入产出比并不见的有多大。

站在目标群体的视角来看:

工作流引擎的目标群体始终是飘忽不定的,真正的终端用户,消费者,用的是应用的SAAS成品,根本不会去搞拖拉拽,给自己造一个应用。

真正具备研发实力的研发人员,面对各种各样的需求,从可控性和可交付性的角度来说,更愿意自己首先逻辑去开发一个AI 应用,以确保最终能够被交付。

如此看起来,似乎只有不会写代码,但是又要去做AI应用的群体,才会是这个东西的受众,那么这个群体,是否会承担企业开发生产级AI应用的职责?

当然不会。

所以会发现这样的软件,受众一直不明确,可能只有那种想快速demo一把的群体,或者尝鲜的群体,想自己体验一把动手能力的群体,会尝试使用一下这样的东西。

站在开发工作量的角度来看:

- 开发一款功能完备的工作流引擎,工作量非常大,除了穷举出所有所需要的节点之外,还需要考虑到不同节点之间的组合方式,从而让整个流程可以运行起来,无论是从前端体验较好的界面,还是整体工作流的执行,都会有非常大的工作量。

- 用超大的研发工作量,服务于一个不那么确定的群体,用不那么清晰的流程去解决一个不知道可能是什么的问题。

这样的方案,相对来说,真的糟糕透了。。

所以我向来非常反对这种拖拉拽进行编排的解决方案,因为它真的不会有想象中那么好,但是在AI领域下,类似comfyui就好评非常好,原因在于,comfyui所面对,或者目标群体本身就是影音范围,对于这个群体来说,工作流本身就是曾经的工作方式,只是平迁了而已。

但是抛开这个领域外,在研发领域,工作流真正的问题会在于,它既改变了曾经研发群体的工作方式,又没有办法完全保证所有场景都支持,这就导致整个方案会面临非常大的缺陷和不确定的未知风险,一旦出现这种风险,几乎没有解决方案。

扫码手机观看或分享: