UniverAI一款企业AI员工协作平台

在过去很长的一段时间中,我在不同的角色中反复横跳,本质上是为了在:

发现问题->设计出方案->抽象成产品功能->卖出去。 |

在这样的一个链路下反复打磨,UniverAI这款产品越来越完善,生命力也越来越强,目前也已经在商业环境下运作良好,然而几乎没有时间来仔细回顾建造它的过程。

产品的打磨本身就是一件非常痛苦的事,除了设计本身外,还需要考虑市场端,如何卖,卖给谁。

虽然目前经过反复打磨和市场的验证,产品本身已经具备完整的商业能力,但是一个不能和行业深度绑定的产品,是很难直接对齐到业务价值,只是用什么样的形式去绑定。

未来我的主要精力会在于如何将这样的一个能力,和行业属性进行深入的绑定,我并不介意平台自身丧失部分通用性的能力,去换取具有更深价值的行业贴合度。

在今天来说,AI开发平台本身,已经不具有稀缺性,无论是私有化的,还是公有云的,无论是开源免费的,还是闭源收费的。

然而我相信即便如此,每一款产品依旧有它不一样的地方,这取决于设计者,取决于它的创造者对它赋予的期待,就像每一个小孩初步一看,都有手有脚有五官,但是细致去接触会发现一个个体都有完全不可替代的部分。

产品依旧如此,对于AI平台,在GPT刚出来的时候,我便直观的认为当AI的能力足够强的时候,它会作为一种基础设施存在,如同曾经的IAAS,而围绕IAAS的云化诞生出了一系列的PAAS服务。

同样当AI能力成为基础设施的IAAS层后,必然需要一种AI 的PAAS的形态去支撑企业新的应用形态的开发,到今天这个方向已经有无数的产品崭露头角,无论是Dify还是Coze本质上都在这个区间进行对齐。

就算是全民都在进行AI的基建,从产品设计的角度来说,也会有非常多的问题是尚未被标准化的,这也是我多次将大量的代码删了又写,写了又改,改了又删,只为找到一个走的通的逻辑,讲的明白的思路。

我曾经写过一篇文章:AI Agent骗局,AI Agent是个筐,什么都往里装 在这个概念被用烂的时间点,要自洽一个思路并不容易。

从整个产品设计的角度来说,AI落地核心其实就是:

大模型+知识+工作场景。 |

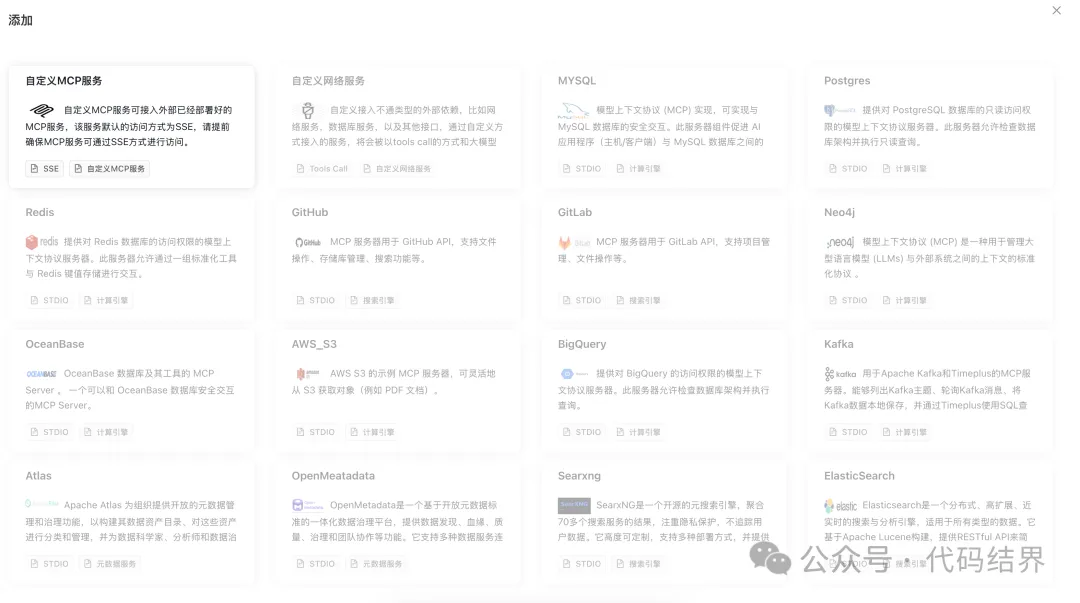

不外乎是怎么样落地,用什么样的形式落地,比如大模型+知识,可以是Rag,也可以是微调,而大模型和知识结合后所展现出来的理解力,再配合周边的系统集成,打包都叫智能体。

要拟人化的话,智能体会更加容易被类比成人。

那么接下来的问题就是如何让人工作起来,在这个问题上,UniverAI 重新实现了概念的映射,具体的逻辑为:

- 模型:刚毕业的学生,不同的参数的学生,具有不同的能力,类似于博士生,本科生,专科生。

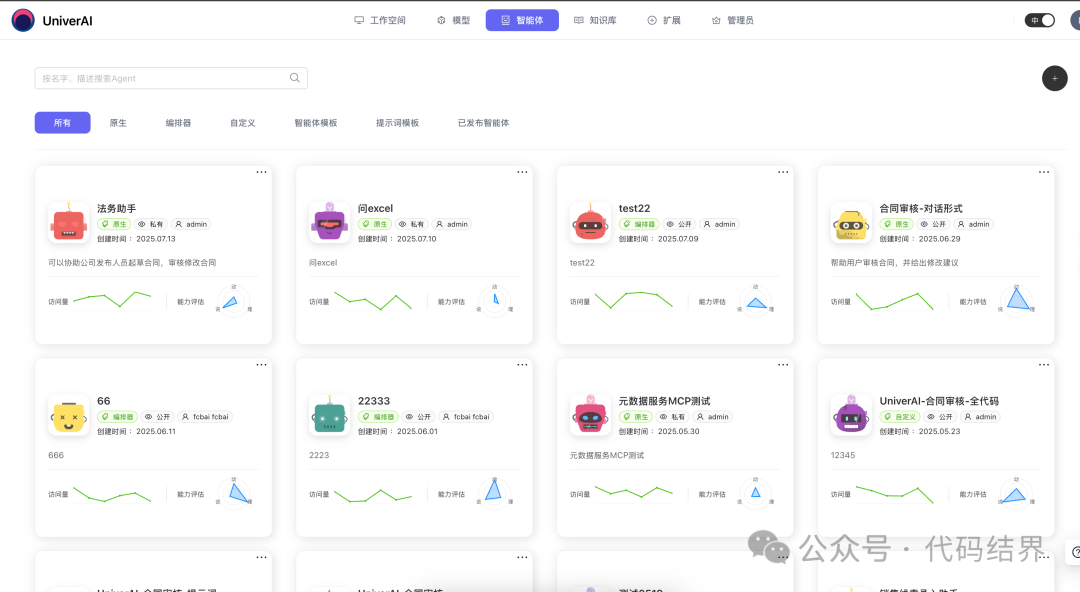

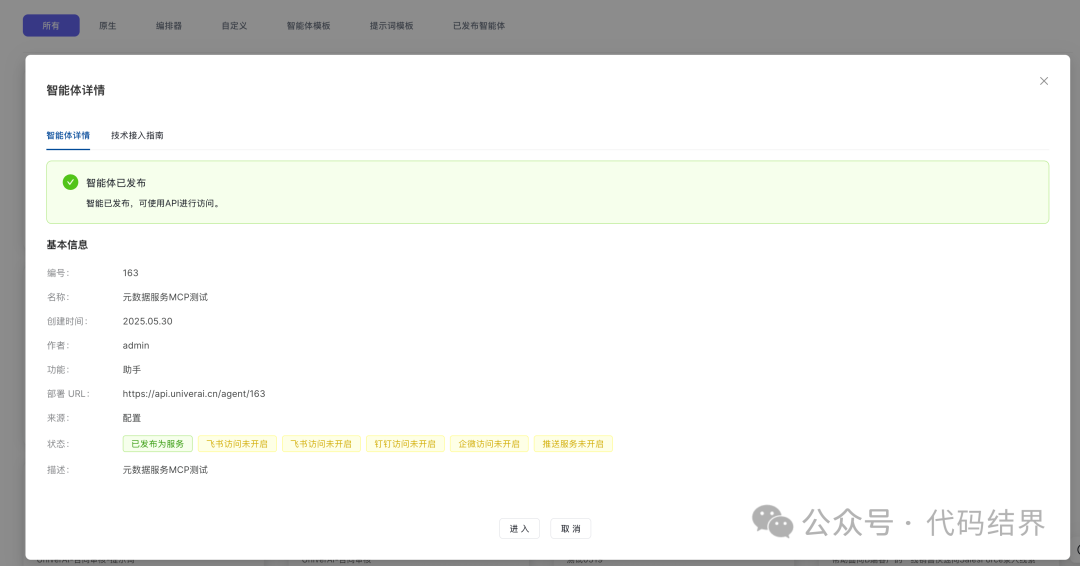

- 智能体:将企业的知识和知识与模型进行了融合,约等于一个入职后且经过培训,可直接上岗的员工。

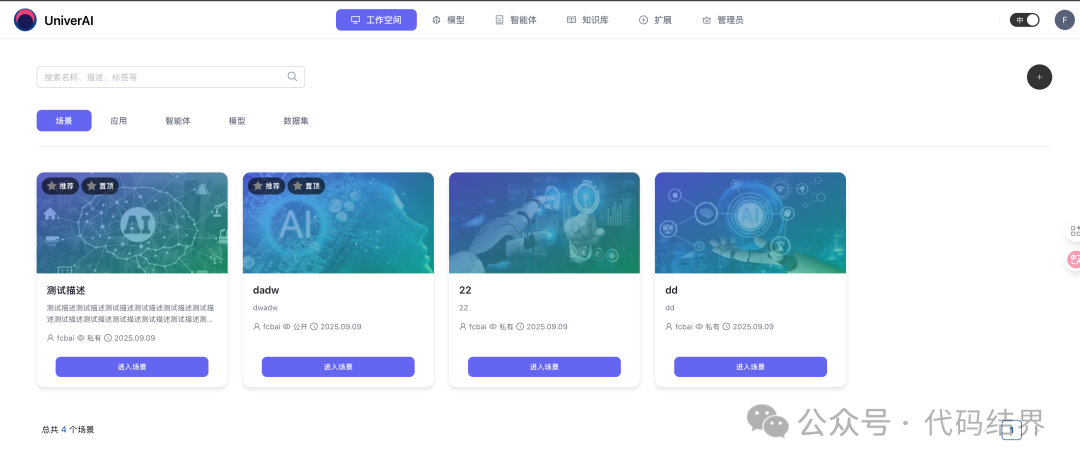

- 工作空间:员工可工作的岗位。

UniverAI提供以上整体端到端的构建能力的支撑,而这里的核心重点便是工作空间,我曾在仔细思考,所谓的A2A,multi agent system,到底有何意义,这种通信到底解决什么问题,从技术角度来说,单纯的通信不解决任何问题。

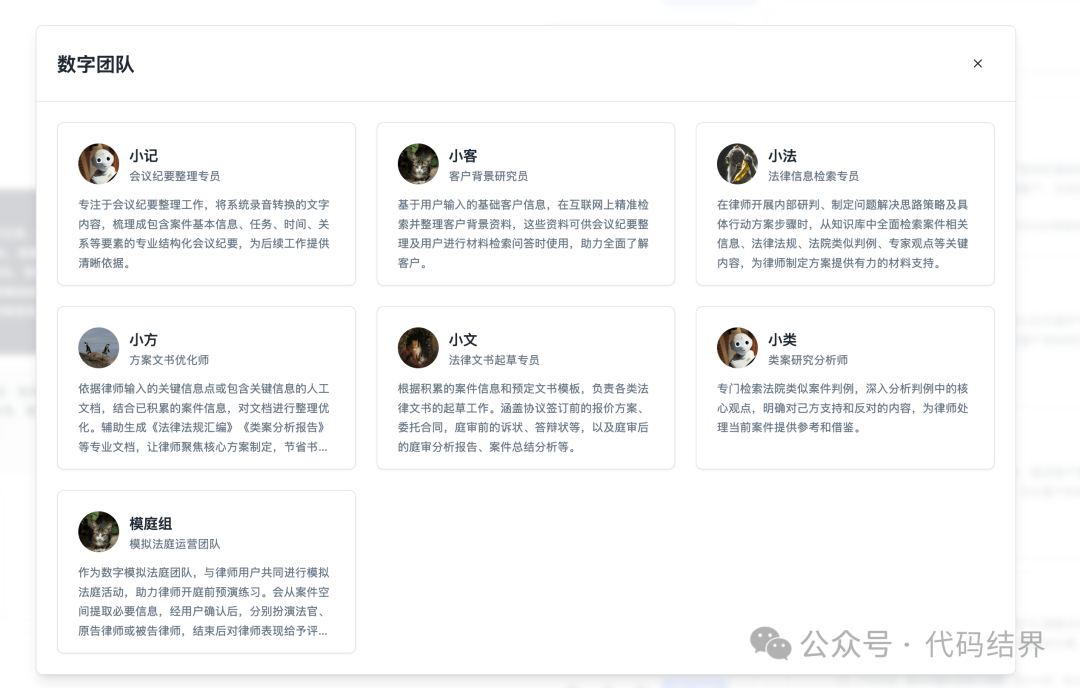

而无论A2A,还是MAS,本质上都是在为一堆智能体创造一个可以开展工作的环境,因此UniverAI抽象出了工作空间这个重要的模块,不同于其他产品的概念,UniverAI的工作空间,核心是基于业务场景下的工作空间,并非单纯的群聊,或者一堆能力的堆砌。

在工作空间内,有非常多的场景,每一个场景都基于行业特有的属性进行细节打磨,而场景下如何开展工作,已经被清晰的定义,这就意味着每一个场景都是直接对齐到业务的。

在工作空间内,是一群智能体的工作场合,是一堆员工上岗的工作岗位,是最终在业务角度对齐的交付产物。

而在这样的一个场景下,不同能力的智能体,可以协同完成该场景下的业务,且智能体可以自由搭配和组合。

也就是在UniverAI下,通过工作空间的属性,和行业形成了深度的绑定,UniverAI不单纯是一个开发平台,而是一款智能体的协作平台,在UniverAI下,可完成智能体的构建外,还可以完成多个智能体在行业场景下的协作办公。

扫码手机观看或分享: